Neu: Am 22. Februar verstarb Heinrich Georg Gossner nach langer schwerer Krankheit in Waldbronn im Alter von 77 Jahren.

Siehe Familiennachrichten

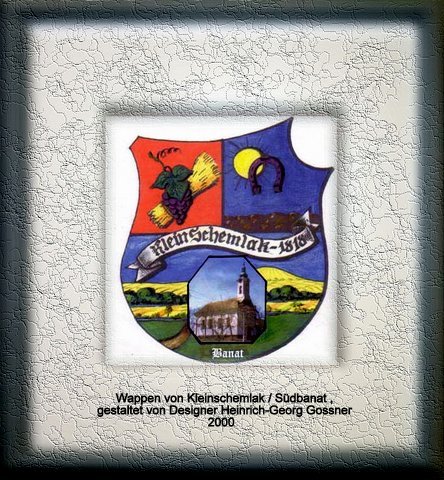

Vor 75 Jahren: Deportation von Deutschen aus KleinschemlakAm 18. Januar 1945 wurden Kleinschemlaker Volksdeutsche nach Gataia gebracht, in der damaligen Mühle neben dem Bahnhof untergebracht und am 5. Februar 1945 in Viehwaggons zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion gebracht. Hier mussten sie in den Kohlegruben (Lager Djutina bei Katjefka) und an verschiedenen Baustellen (Lager Irmina) mehrere Jahre unter fürchterlichen Verhältnissen arbeiten Tod und Begräbnis in KleinschemlakyIn Kleinschemlak gab es keine Leichenhalle. Die Verstorbenen wurden zu Hause, in der Stube aufgebahrt und gewöhnlich am dritten Tag nach ihrem [Foto To‘wac] Dahinscheiden beerdigt. In den zwei Nächten, in denen sich der oder die Aufgebahrte im Hause befand, wurde „Totenwacht" gehalten. Bis Mitternacht blieben die weiter Verwandten oder Bekannten des Verstorbenen bzw. der Familie. Nach Mitternacht versammelten sich im Nebenzimmer, der oder — je nach der Jahreszeit — im Hausgang die Nachbarn und näheren Angehörigen und hielten Totenwacht. Man sprach über den Verstorbenen, über früher Verstorbene und vertrieb sich schließlich den Schlaf durch leise gedämpfte Unterhaltung über Probleme der bäuerlichen Wirtschaft, über das Wetter und den Stand der Ernte oder der Preise. Zur Beerdigung fand sich die Trauergemeinde im Hause der Hinterbliebenen ein. Der Sarg wurde erst im letzten Augenblick in Anwesenheit der Familienangehörigen, zugenagelt und dann von den vier Trägern – gewöhnlich den nächsten Nachbarn - hinausgetragen in den Gang oder Hof und auf den Totens&ragen gesetzt. Es wurde ein Trauerlied gesungen, der Pfarrer sprach ein Gebet, es folgte ein weiteres Kirchenlied und der Pfarrer würdigte den Toten und gedachte der Hinterbliebenen. Mit einem religiösen Abschiedslied fand dieser Teil der Totenfeier sein Ende. Ein Nachbarsbub nahm das Holzkreuz und ging dem Ausgang zu, die Schuljugend mit dem Lehrer, der als Gesangslehrer bei keiner Beerdigung fehlen durfte noch fehlte, schloss sich dem Kreuzträger an. Die Musikkapelle spielte ein Abschiedslied, die Kirchenglocken begannen das Zusammenläuten und die vier Träger nahmen den Sarg auf. Sobald der meist sehr lange Trauerzug die Straße erreicht hatte, wurden zum Geläute der Kirchenglocke Kirchenlieder gesungen, die vom Tod, Sterben und Abschiednehmen handelten, der die Musikkapelle spielte Trauermärsche. Text von: Heinrich Freihoffer: Kleinschemlak. Seite 119-120 Planung und Errichtung des DenkmalsÜber die Entstehung des Denkmals im ehemaligen Friedhof von Kleinschemlak berichtet Heinrich Gossner in seiner Homepage Kleinschemlak im Südbanat, Web-Seite Kleinschemlak/Friedhofdenkmal. Beim 15. Heimattreffen am 30. Juni 2001 in Schwenningen wurde auch das Friedhofsdenkmal angesprochen: „Das herausragende Ereignis der vergangenen zwei Jahre war die Errichtung und Einweihung einer Gedenkstätte auf dem ehemaligen evangelischen Friedhof in Kleinschemlak. Der Vorsitzende stellte das Denkmal anhand eines eindrucksvollen Posters vor und dankte nochmals allen, die vor allem durch ihre finanzielle Unterstützung zum Gelingen beigetragen haben. Andreas Kunz würdigte unter viel Beifall die Verdienste von Heinrich-Georg Gossner bei der Planung und Durchführung." Quelle: Banater Post, 5. Oktober 2001 D DDenkmalpflegeBeim letzten Treffen der HOG Kleinschemlak am 9. Mai 2015 in Schwenningen wurde die Instandhaltung des Friedhofsdenkmals im vergangenen Jahr genannt, was Kosten von 432 Euro verursachte (Abb. 2). Beschluss: Aus dem vorhandenen Guthaben der Vereinskasse wird der Friedhofsverwalter Potra für die Pflege des Friedhofdenkmals bezahlt. Zur Klärung der weiteren Zukunft des Denkmals soll der zuständige Bischof angeschrieben werden. Am 18.03.2019 schrieb deshalb Heinrich Gossner folgenden Brief an Pfarrer Sinn, zuständig für die evangelische Kirchengemeinde in Kleinschemlak. Die Antwort auf diesen Brief steht noch aus. | Kommen die Höhn "Heen" aus Böhmen?Ein Nachfahre obiger Sippe antwortete wie folgt auf die Auskunft, dass die Kleinschemlaker Höhn aus Neuberg (evangelisch Kirche siehe oben) im ehemaligen Deutsch-Böhmen stammen könnten: "Dass einer meiner Vorfahren aus Böhmen kommt, hätte ich nicht erwartet. Meine anderen Familienmitglieder haben immer gesagt, dass unsere Vorfahren aus Südwestdeutschland nach Rumänien ausgewandert sind. Könnte es sein, dass ein anderes Neuburg gemeint ist, oder steht das fest“? Ein Kirchenbucheintrag von Kleinschemak bringt den Beweis, dass die Vorfahren der Höhn-Sippe aus Neuberg in Böhmen stammen. Eine weitere Familie ist von Unterschönbach, einem Nachbarort eingewandert. Dazu mehr unter Punkt 5 und 6 in Die ersten Siedler Weitere Vorfahren gehören den Sippen Steitz (weiteres siehe Link) und Hedrich an. Letztere kamen von Liebling nach Kleinschemlak, nachdem sie zuvor von 1798 bis 1800 von Harta nach Liebling eingewandert sind. Weiter mit Binneneinwanderer. | Anwesende Kleinschemlaker Vor 60 Jahren: Tag der Donauschwabenan Pfingsten 1960 in Ulm. Weitere Berichte mit Teilnehmern aus Kleinschemlak siehe Heimattreffen |